ESSAY

Artists' Books Collections, Between Libraries And Art Museums or Somewhere in The Grey Area (KR)

아티스트 북(artists’ books)은 그 이름에서 알 수 있듯, 주로 (미술)도서관과 미술관(이하 소장기관으로 통일)에서 수집되고 있으며, 소장기관은 컬렉션과 관련해 보존 및 전시, 교육, 연구 등의 종합적인 업무를 담당하고 있다. 이들은 대부분 국공립이거나 지자체에 소속되어 있으며, 이 외에도 아카이브 센터, 연구소, 작가 파운데이션, 갤러리 등에서 소규모 컬렉션을 보유하고 있다. 소재지로 분류하면, 소장기관은 상대적으로 도서관과 미술관의 건립 역사가 오래된 독일어권 국가를 포함한 영국, 프랑스 등 서유럽에 다수 분포해 있으며, 20세기 중반 이후, 개념미술 태동기에 아티스트 북이 다수 제작되었던 미국 북동부에 집중되어 있다.

︎해외 아티스트 북 컬렉션 소장기관

한편 이들은 기관의 성격과 소재지를 불문하고, 아티스트 북의 매체적 특성으로 인해 공통적인 어려움을 겪고 있다. 아티스트 북은 직접 만지고, 읽고, 보는 등 관람자의 직접적인 인지활동을 통해 감상 되어야 하는 작품으로서의 책이자 동시에 훼손되거나 변형되지 않도록 잘 보존되어야 하는 책으로서의 작품이기 때문이다. 구체적으로 소장기관이 도서관인 경우, 대부분은 기관 내 일반 장서와 달리 아티스트 북 컬렉션에 한해서 열람과 대출 서비스를 제한하고 있다. 국가와 지역과 상관없이 도서관의 설립 목적은 국내외 출판물을 수서하고 분류 및 보존하며, 이를 사용자의 인종과 나이, 계급과 상관없이 모두가 손쉽게 접할 수 있도록 하는 데 있을 것이다. 특히 국공립도서관의 경우, 일반적으로 국제표준도서번호(ISBN)가 발부된 모든 국내 서적을 수서 대상으로 삼고 있는데, ISBN이 없는 아티스트 북은 출판물임에도 불구하고 일차적으로 그 대상에서 제외되기 쉽다. 또한 도서관의 열람 및 대출 서비스는 기관의 미션을 가장 잘 담고 있는 기본적인 서비스지만, 아티스트 북 컬렉션에 한해서 제한적으로 열람과 대출을 허용하거나 원천적으로 외부에 공개하지 않고 있어 매우 예외적이다.

아티스트 북 컬렉션을 소장함에 있어서도 기관의 어려움은 지속된다. 듀이십진분류법(Dewey Decimal Classification, DDC)과 미국의회도서관분류법(LCC), 국제십진분류법(UDC), 그리고 국가별 십진분류법 등은 도서관 자료의 분류 및 목록화에 있어 근간이 되는 분류체계이며, 주로 장르와 주제로 계층구조를 설정하도록 되었다. 따라서 내용과 형태, 재료가 다양한 아티스트 북 컬렉션에 이 분류체계를 그대로 적용하기란 쉽지 않다. 이에 독일 내 미술도서관의 경우는 아티스트 북을 포함한 예외적인 형태의 소장자료를 특별 컬렉션(Sondersammlung)으로 분류하고 자체적으로 분류기호를 마련하여 적용한다. 그러나 이 경우에도, 검색 포털의 서지정보만큼은 여전히 더블린 코어 메타데이터 요소(Doublin Core Metadata Elements, DCMI)를 적용하고 있어 작품에 대한 정확한 정보와 특수성을 제대로 반영하지 못하고 있다. 예를 들어, ‘dos-à-dos’ 바인딩으로 제작된 아티스트 북은 두 권의 책이 부착된 형태로 앞 표지가 두 개다. 책의 타이틀이 적힌 앞 표지와 책의 가격, 바코드 등이 기입된 뒷 표지가 명확히 구분되는 일반 서적에 비해 ‘dos-à-dos’ 바인딩의 아티스트 북은 개체는 1개지만 타이틀이 2개일 수 있는 것이다. 통상 1권의 서적에 1개의 타이틀을 기입하도록 규정된 DCMI를 사용하는 기관이라면 위 아티스트 북의 제목을 적는 것부터 쉽지 않을 것이다.

In some artists’ books the usual bibliographic elements may be absent, hidden or disguised. The cataloguer should examine the artist’s book, seeking out the odd places where bibliographic information may be hidden. AACR2 instructs the cataloguer to base a description on “the chief source of information” which for books is the title page or title page substitute. However artists’ books may have no title page or may have several.[1]

일부 아티스트 북은 일반적인 서지 항목에 해당되는 내용이 없거나 숨겨져 있거나 혹은 다른 내용과 혼동되어 보일 수 있다. 따라서 기관 내 카탈로그 작성자는 아티스트 북의 서지 정보가 일반 장서와 다른 위치에 있지 않은지 면밀히 살펴봐야 한다. 예컨대 AACR2는 일반적인 책의 경우 ‘(서지 정보의) 주요 정보원’이 되는 제목 페이지나 혹은 이 페이지를 대체하는 페이지의 내용을 기반으로 서지 정보를 기술하도록 권장한다. 그러나 아티스트 북의 경우, 이 제목 페이지가 없거나 혹은 여러 장이 될 수 있다.

이에 영국과 아일랜드 미술도서관 협회(ArLiS)는 2006년 아티스트 북을 카탈로깅하는 사서들을 위한 메뉴얼을 제작했다. 이들은 일반 장서와 달리 아티스트 북에서 예외적으로 적용될 수 있는 사항들을 메타데이터 요소별로 나누어 설명한다. 예를 들어, 일부 아티스트의 경우 카탈로깅에 필수적인 서지정보가 없는 경우가 있는데, 이 때 사서는 작가를 직접 찾아가 관련 정보를 얻거나, 작가와 연락을 취할 수 없는 경우 그의 전시 도록, 유사 작업, 관련 자료 등을 찾아 기입하도록 권유한다. 뿐만 아니라 메타데이터의 일반적인 항목만으로 해당 작품을 온전하게 설명할 수 없으므로, 노트를 추가 기입하고 최대한 상세하게 정보를 기입해 작품에 대한 이해를 높일 수 있도록 권장한다. 또한 작품의 미술사적/미학적 분석이 필요한 경우, 사서의 주관적인 인상이나 의견을 기입하지 말고, 큐레이터와 미술사가, 미술 이론가 등에게 자문을 구하기를 조언한다.[2] 2010년 독일에서도 아티스트 북에 대한 개념과 카탈로깅 규칙을 정리한 메뉴얼(Manual for Artists’ Publications)[3]이 출간되었는데, 여기에서도 일반 컬렉션과 차별화된 전략으로 아티스트 북에 접근하기를 요구한다. 특히 두 메뉴얼 모두 아티스트 북을 카탈로깅함에 있어 사서의 도전적이고 적극적인 자세가 필요함을 역설하는데, 일반적으로 사서가 되기 위한 필수조건인 사서자격증은 대학에서 문헌정보학과를 졸업한 이들이 응시 가능하며, 대부분은 기관 내 아티스트 북 컬렉션을 마주하기 전까지 미술사나 미술이론, 미학 등에 기반해 대상을 분석했던 경험이 없었을 확률이 높다.

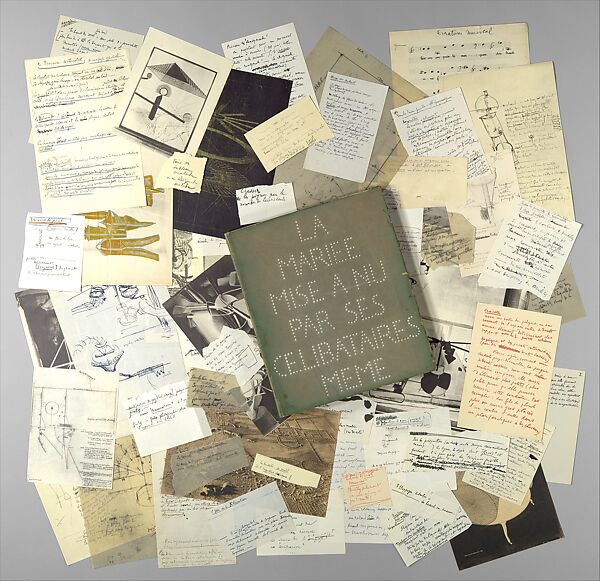

Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Green Box),1934 © 2023 Artists Rights Society (ARS), New York

반대로 도서관과 달리 전시기관(미술관, 갤러리)의 경우, 관내 도서관의 유무에 따라 아티스트 북을 다루는 방식에 현저한 차이를 보인다. 미술관내 도서관을 보유한 기관은 아티스트 북을 일찍이 독립적인 예술 장르로 인정하고 일반 미술서적과 분리된 독립적인 컬렉션을 마련하여 관리 중이다(V&A 미술관, 뉴욕 현대미술관, 함부르크 쿤스트할레 등). 별도의 도서관이 없다면, 주변 미술도서관 또는 미술대학교 내 도서관과 협업하거나 아티스트 북 연구센터를 별도로 마련해 수집 및 보관, 연구하는 경우도 있다(베를린 신국립미술관, 브레멘 베서부르크 미술관 등). 반면, 관내 아티스트 북 컬렉션이 부재하거나 예술 매체로서 책에 대한 인식이 부족한 기관의 경우, 대부분은 아티스트 북을 ‘print’, ‘photograph’, ‘illustrated book’, ‘drawing’, ‘graphic design’ 등의 컬렉션에 혼합하여 소장 중이거나 전시 도록 또는 미술 이론서 등 아트 북과 함께 일반 서가에서 보관하는 경우도 다반사다.

미술관 내 아티스트 북 컬렉션이 부재하다는 것은 단순히 소장품이 뒤섞이는 문제에 국한되지 않는다. 이는 곧 아티스트 북에 적합한 보존 방식, 전시 기획, 교육 프로그램, 연구 활동 등 미술관의 모든 주요 활동에서 배제된다는 것을 뜻한다. 이는 책이 주요 소장품인 도서관과 달리 한동안 ‘작가의 책'을 독자적인 장르가 아닌 작품의 부산물(드로잉, 습작, 일기 등), 또는 작가 활동의 기록물로서 그 가치를 인정했던 데서 비롯한다. 다만 전시가 주업무인 미술관에서의 아티스트 북 전시는 주제 설정과 작품 선정, 디스플레이 등에서 전시 방법론과 큐레이터쉽이 엿보이며, 주로 자체 컬렉션을 연대기별로 진열하는 방식의 전시를 선보였던 도서관과 대조적이다.

︎독일 내 아티스트 북 전시 사례

독일에서는 2015년부터 도서관과 미술관, 연구센터 등이 협업하여 아티스트 북을 소개하는 전시가 다수 기획되었다. 이는 기관에서 아티스트 북 컬렉션의 필요성을 인식하고 그 개념과 역사, 관련 용어, 분류체계를 본격적으로 논의하기 시작했던 시기와 무관하지 않다. 특히 2017년에 아티스트 북 컬렉션을 소장 중인 기관들에서 연달아 전시가 열렸는데, 베를린 미술도서관과 바이에른 주립도서관은 2만 여점이 넘는 소장 작품을 기반으로 대규모 기획전을 선보였으며 있었으며, 함부르크 쿤스트할레는 함부르크 미술대학과 연계하여 아티스트 북 소장전을 기획했다. 1991년부터 아티스트 북 연구소를 운영 중인 베서부르크 현대미술관도 2017년 소장품을 선보임과 동시에 오픈콜을 통해 동시대 작가들의 작품을 대거 수집하고 기관 내 소장 및 카탈로깅했다.

독일 외에도 대표적으로 런던의 빅토리아 알버트 미술관(Victoria and Albert Museum), 영국 박물관(British Museum), 뉴욕의 스미스소니언 도서관 및 기록보관소(Smithsonian Libraries and Archives), 뉴욕 현대미술관(MoMA), 프랫 인스티튜트 도서관(Pratt Institute Libraries)등에서 아티스트 북 컬렉션을 소장하고 있으며 전시와 교육, 연구를 위해 다방면으로 노력 중이다.[4] 이 기관들은 여느 글램기관(GLAM (galleries, libraries, archives, museums))이 그렇듯, 수장고의 물리적 한계를 극복하고, 시공간의 제약없이 이용자에게 다양한 서비스를 제공하기 위해 디지털 아카이브를 지속적으로 구축 중이며, 특히 손상되기 쉬워 상시 열람이 어려운 북 아트 컬렉션의 접근성 향상을 위해 노력 중이다.

앞서 살펴본 해외 사례처럼 국내에서도 아티스트 북 유관기관으로 의정부 미술도서관과 국립중앙도서관, 국립현대미술관 등을 예상해 볼 수 있다. 그러나 위 기관들은 공통적으로 소장품 컬랙션 내 아티스트 북 또는 북 아트를 장르화하지 않고 있어 현재 소장 현황을 알기 어렵다.

︎︎︎ 에세이는 다음 글에서 계속 이어집니다_도서관과 미술관의 점이지대 혹은 회색지대 어딘가에서 (2)

[1] Maria White, Patrick Perratt, Lizlawes, Artists’ books a cataloguers’ manual, ARLIS/UK & Ireland Cataloguing and Classification Committee, 2006, p. 7.

[2] Ibid. p. 9.

[3] Anne Thurmann-Jajes, Susanne Vögtle, Manual for Artists’ Publications(MAP): Cataloging Rules, Definitions, and Descriptions, Research Centre for Artists’ Publications at the Wesserburg/ Museum of Modern Art, 2010.

[4] 미국 내 아티스트 북 소장기관 목록 참고 ‘Directory of Artists’ Books’

- 글쓴이: 박은지

- 발행일: 2023. 4. 20.

- 본 에세이는 연구 목적으로 작성된 것이며, 별도의 문의 없이 텍스트와 이미지, 도표 등을 무단복제하는 것은 저작권법에 의해 금지되어 있습니다.