ESSAY

HIT THE SHELF - Curatorial Practices in The Library of The Museum of Modern Art in Leipzig (KR)

Go to the gfzk’s website

재편성 - 라이프치히 현대미술관 내 도서관의 재정립

라이프치히 현대미술관은 1945년 이후에 만들어진 예술작품을 위한 미술관이자 전시장이다. 미술관은 1998년 설립 이후 거듭 자성의 과정을 밟았으며 이 기관의 근본적인 성격인 현대미술을 위한 미술관으로서의 형태에 대해 의문을 제기해 왔다. 이 곳의 도서관은 공공시설이며 무료로 이용할 수 있는 특별한 학술 도서관이다. 이 도서관은 약 23,000여 권의 20세기와 21세기의 전시도록, 모노그래프, 미술문학, 건축, 디자인에 관련된 제본들로 구성되어 있다. 도서관으로서의 과제와 방향성은 현대미술 작품들이 소장된 장소라는 사실과 깊은 관련이 있다.

2014년 말부터 이 도서관은 새로운 방향으로 나아가기 위한 변화를 겪고 있다. 그 변화의 목적은 도서관에 대한 대중의 접근성을 높이고, 전시, 소장, 매개, 연구 등 미술관의 주요 업무와 더 밀접하게 연관되도록 하는 것이다. 이를 위해 도서관측과 큐레이터팀, 미술관 매개팀 간 집중적인 교류를 통해 더 긴밀하게 협업하기 시작했다.

변화의 중심에는 라이프치히 현대미술관의 주요 업무변화가 있다. 예를 들어, 매개팀을 더 다양한 부서들과 연결하거나 도서관을 전시와 연관 지어서 연구 및 작업하는 장소로 더 강하게 확립시키는 것이다. 또한 도서관뿐만 아니라 컬렉션, 언론, 홍보 팀 등에 새로운 인재를 채용하기도 하였다. 이 모든 것은 이 특별한 도서관의 새로운 개념확립에 결정적인 영향을 끼쳤다. 이러한 다양한 변화들은 도서관의 업무뿐만 아니라 예술에 관심이 있는 대중들이 도서관 이용에 대해 다시금 생각하도록 했다. 했다. WebOPAC 시스템에서 finc-Discovery-System으로 전환한 것은 도서관의 도서목록을 현대적이고 대중이 보다 더 쉽게 사용할 수 있는 시스템으로 바꾸기 위한 첫 번째 기본적인 변화였다. 또한 도서관의 소장품들과 과제들을 현재 진행 중인 전시와 연계시키는 프로젝트도 개발되었다.

현대미술관은 하나의 전시장이자 연구기관이며 예술을 생산하는 기관으로 여겨진다.이러한 맥락 안에서 미술관 내 도서관이 가져야 할 자질에 대한 질문으로부터 변화가 추구되도록 하였다.

라이프치히 현대미술관은 1945년 이후에 만들어진 예술작품을 위한 미술관이자 전시장이다. 미술관은 1998년 설립 이후 거듭 자성의 과정을 밟았으며 이 기관의 근본적인 성격인 현대미술을 위한 미술관으로서의 형태에 대해 의문을 제기해 왔다. 이 곳의 도서관은 공공시설이며 무료로 이용할 수 있는 특별한 학술 도서관이다. 이 도서관은 약 23,000여 권의 20세기와 21세기의 전시도록, 모노그래프, 미술문학, 건축, 디자인에 관련된 제본들로 구성되어 있다. 도서관으로서의 과제와 방향성은 현대미술 작품들이 소장된 장소라는 사실과 깊은 관련이 있다.

2014년 말부터 이 도서관은 새로운 방향으로 나아가기 위한 변화를 겪고 있다. 그 변화의 목적은 도서관에 대한 대중의 접근성을 높이고, 전시, 소장, 매개, 연구 등 미술관의 주요 업무와 더 밀접하게 연관되도록 하는 것이다. 이를 위해 도서관측과 큐레이터팀, 미술관 매개팀 간 집중적인 교류를 통해 더 긴밀하게 협업하기 시작했다.

변화의 중심에는 라이프치히 현대미술관의 주요 업무변화가 있다. 예를 들어, 매개팀을 더 다양한 부서들과 연결하거나 도서관을 전시와 연관 지어서 연구 및 작업하는 장소로 더 강하게 확립시키는 것이다. 또한 도서관뿐만 아니라 컬렉션, 언론, 홍보 팀 등에 새로운 인재를 채용하기도 하였다. 이 모든 것은 이 특별한 도서관의 새로운 개념확립에 결정적인 영향을 끼쳤다. 이러한 다양한 변화들은 도서관의 업무뿐만 아니라 예술에 관심이 있는 대중들이 도서관 이용에 대해 다시금 생각하도록 했다. 했다. WebOPAC 시스템에서 finc-Discovery-System으로 전환한 것은 도서관의 도서목록을 현대적이고 대중이 보다 더 쉽게 사용할 수 있는 시스템으로 바꾸기 위한 첫 번째 기본적인 변화였다. 또한 도서관의 소장품들과 과제들을 현재 진행 중인 전시와 연계시키는 프로젝트도 개발되었다.

현대미술관은 하나의 전시장이자 연구기관이며 예술을 생산하는 기관으로 여겨진다.이러한 맥락 안에서 미술관 내 도서관이 가져야 할 자질에 대한 질문으로부터 변화가 추구되도록 하였다.

도서관 큐레이팅 - 큐레이팅을 위한 장소로서의 도서관?

도서관은 미술관과 어떤 관계가 있을까? 미술관내의 도서관이 지식을 제공하고 구조화하며 동시에 생산되는 장소로서 센스메이킹의 선례가 될 만한 중요한 역할을 하게 하려면 어떻게 해야 할까?

사실 도서관과 미술관의 일부 업무 과정들은 서로 비슷하다. 예를 들어 주제의 선정, 구성, 배열, 분류, 연결은 모두 도서관과 미술관의 기초업무이다. 도서관을 재정비하는 과정에서 이러한 기초업무 과정들이 항상 어떤 의미를 발생시킨다는 것에 주목하였다. 그리고 그 의미가 정확히 어떻게 만들어지는지에 대한 근본적인 질문을 하게 되었다. 그 질문의 답을 찾기 위해 우리는 도서관의 전통적인 조건들과 관례에 대해 더 깊이 알아야만 했다. 그래서 지금까지 도서관 업무에서 사용되었던 선정, 편성, 분류 및 카탈로그화 기준들을 조사하였다.

2015년, 도서관의 재편성을 바탕으로 우리는 다음과 같은 간단하지만 핵심적인 질문들을 통해 HIT THE SHELF 프로젝트를 발전시켰다.

책이 어떤 기준으로 서가에 꽂히는가? 어느 서가에 어떤 책이 놓이는가? 도서관 이용자들이 어떻게 이 책에 접근하는가? 다시 말하면, 어떤 출판물이 도서관의 서가에 들어갈지 누가 결정하는가? 그 출판물을 어떤 서가에 놓을지 누가 결정하는가? 어떤 검색 기준에 따라 찾을 수 있게 할 것인가?

HIT THE SHELF 프로젝트의 제목은 '만남'과 '도달'이라는 측면에서 ‘권유’라는 구체적인 의미를 가짐과 동시에 ‘Hit the Shelves’라는 영어 관용구와 연관성이 있다. (이 영어 관용구는 ‘상품이 출시되다’라는 의미다.) 도서관은 라이프치히 현대미술관의 전시회와 관련해 전시 참여 예술가들을 초청하여 도서관 장서 중에서 책을 선정해 도서관 중앙 서가에 두도록 하였다.

도서관은 미술관과 어떤 관계가 있을까? 미술관내의 도서관이 지식을 제공하고 구조화하며 동시에 생산되는 장소로서 센스메이킹의 선례가 될 만한 중요한 역할을 하게 하려면 어떻게 해야 할까?

사실 도서관과 미술관의 일부 업무 과정들은 서로 비슷하다. 예를 들어 주제의 선정, 구성, 배열, 분류, 연결은 모두 도서관과 미술관의 기초업무이다. 도서관을 재정비하는 과정에서 이러한 기초업무 과정들이 항상 어떤 의미를 발생시킨다는 것에 주목하였다. 그리고 그 의미가 정확히 어떻게 만들어지는지에 대한 근본적인 질문을 하게 되었다. 그 질문의 답을 찾기 위해 우리는 도서관의 전통적인 조건들과 관례에 대해 더 깊이 알아야만 했다. 그래서 지금까지 도서관 업무에서 사용되었던 선정, 편성, 분류 및 카탈로그화 기준들을 조사하였다.

2015년, 도서관의 재편성을 바탕으로 우리는 다음과 같은 간단하지만 핵심적인 질문들을 통해 HIT THE SHELF 프로젝트를 발전시켰다.

책이 어떤 기준으로 서가에 꽂히는가? 어느 서가에 어떤 책이 놓이는가? 도서관 이용자들이 어떻게 이 책에 접근하는가? 다시 말하면, 어떤 출판물이 도서관의 서가에 들어갈지 누가 결정하는가? 그 출판물을 어떤 서가에 놓을지 누가 결정하는가? 어떤 검색 기준에 따라 찾을 수 있게 할 것인가?

HIT THE SHELF 프로젝트의 제목은 '만남'과 '도달'이라는 측면에서 ‘권유’라는 구체적인 의미를 가짐과 동시에 ‘Hit the Shelves’라는 영어 관용구와 연관성이 있다. (이 영어 관용구는 ‘상품이 출시되다’라는 의미다.) 도서관은 라이프치히 현대미술관의 전시회와 관련해 전시 참여 예술가들을 초청하여 도서관 장서 중에서 책을 선정해 도서관 중앙 서가에 두도록 하였다.

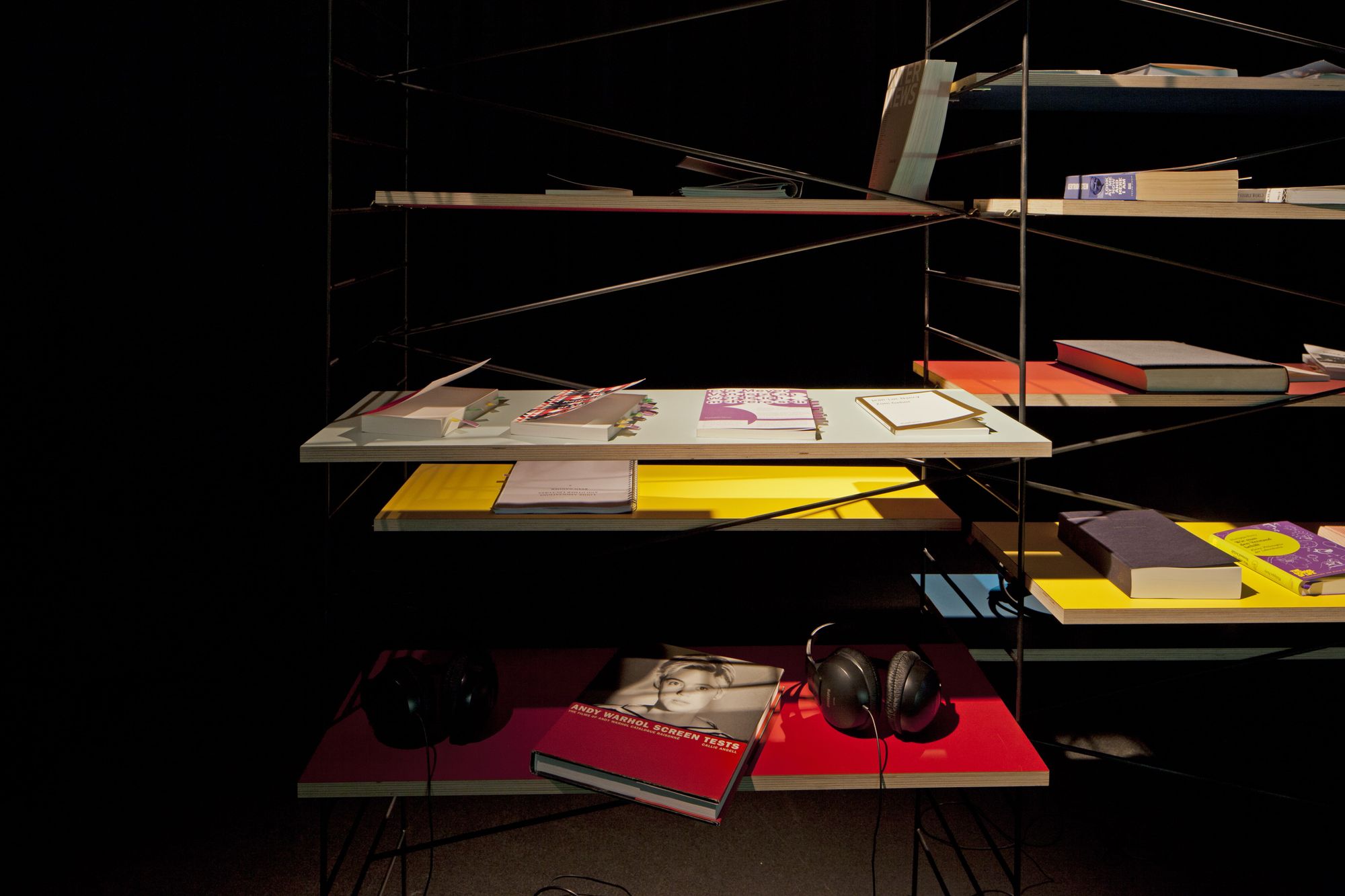

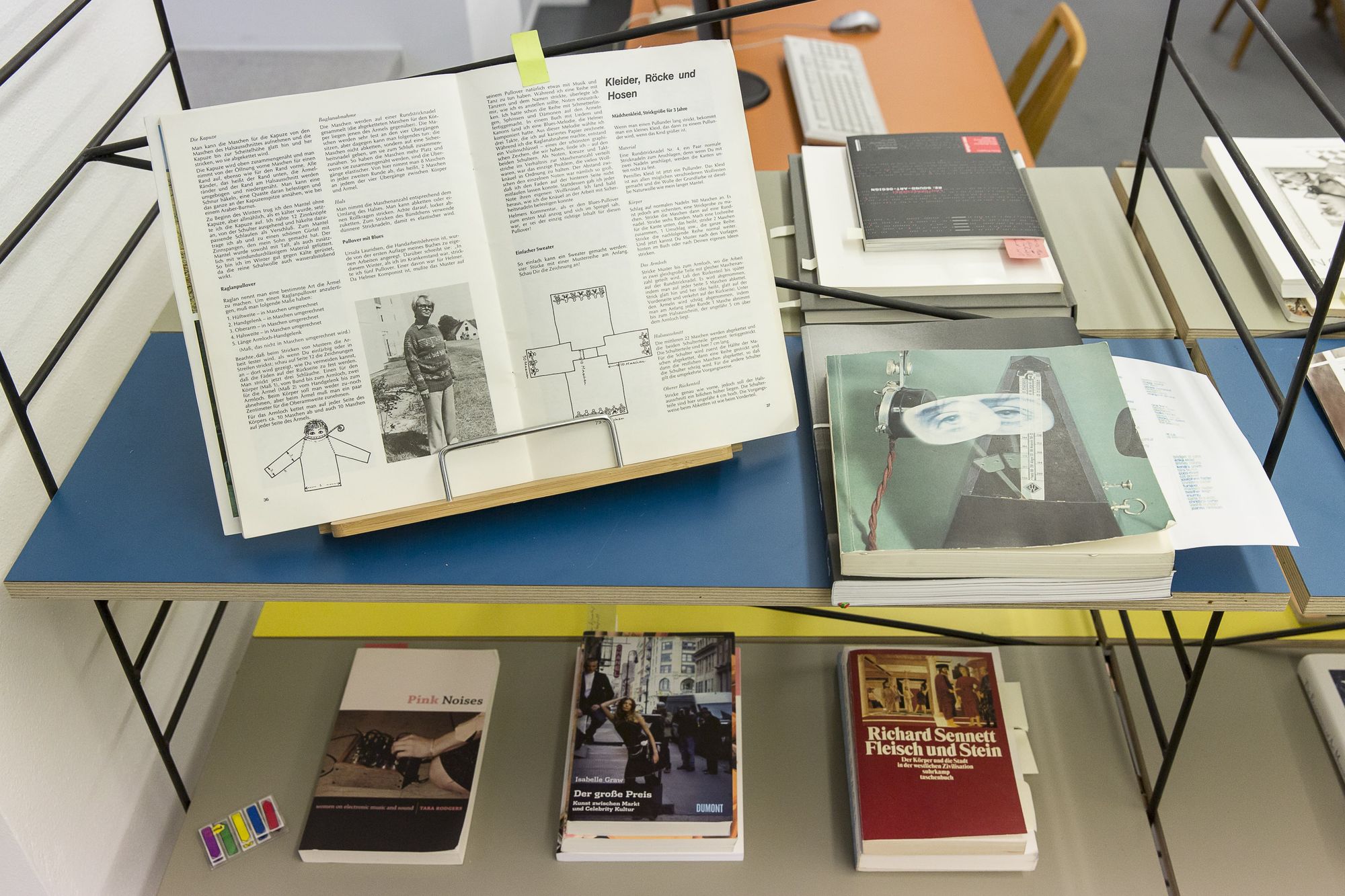

HIT THE SHELF Porträt. Foto: Wenzel Stählin

HIT THE SHELF Porträt. Foto: Wenzel Stählin

HIT THE SHELF 프로젝트를 위해 예술가들에 의해 선정된 출판물들은 원래 도서관 시스템의 기준에 따라 분류되어 어느 한 카테고리로 지정되어 있었지만, 이 프로젝트를 통해 새로운 기준을 근거로 도서관 중앙 서가에 모이게 되었다. 예를 들어 NAF라고 불리는 예술가 듀오 나나 휠제비히(Nana Hülsewig)와 펜더 슈라데(Fender Schrade)는 전시 Travestie für Fortgeschrittene를 위해 제작했던 비디오 작업의 주제와 관련해서 Hit the Shelf Maskarade 라는 제목으로 성별, 건축 및 경제 분야의 출판물들을 선택하였다. 이 주제들은 예술가 듀오 NAF가 항상 다루는 핵심 주제이기도 했다.

도서관 중앙 서가 위에 놓일 책들은 때로는 책의 내용 때문에, 아니면 표지 디자인에 근거하여(예를 들면 표지의 색상 때문에), 혹은 순수하게 제목의 연관성에 의해 선택되기도 하였다. 이는 큐레이팅의 복잡하고 예술적인 과정과 다르지 않았다. 다양한 형태의 Hit The Shelf 프로젝트들이 시작되었을 때 그 도서관 중앙 서가는 예술가들에게 도서관과 전시실 사이의 연결고리로 즐겨 사용되었다. 예를 들어 그 서가는 앤디 워홀의 Screen Test 영상작업을 상영하기 위해 I will be your Mirror(2016) 이라는 제목으로 도서관에서 전시실로 옮겨지기도 했다.

또 다른 예로, 앤디 워홀의 Screen Test를 바탕으로 사운드작업을 만든 여성작가 하이케 가이슬러(Heike Geißler)는 도서관 장서 중에서 사랑과 정체성, 초상화 그리고 시각 문화와 같은 주제를 다룬 문학작품들을 골라 HIT THE SHELF 서가에 초상화 작업과 함께 두기도 하였다.

이처럼 이미 분류되고 출판되었던 도서관의 '지식'은 이동하였고, 그로 인해 새로운 연결고리들이 만들어졌다. 이 현상에서 알 수 있는 것은 미술사학자 베아트리체 폰 비스마르크(Beatrice von Bismarck)가 정의한 것처럼 큐레이팅의 첫 번째 단계는 연결고리 만들기라는 점이다. 이러한 연결고리는 새로운 구성을 만들 뿐만 아니라 또 다른 생각을 요구하기도 한다. 예를 들어 사운드 작업을 제작한 작가가 만든 피상적인 느낌의 소재를 이용한 콜라주 작업은 하나의 예술작품으로서 볼 수 있을 뿐만 아니라, 도서관의 핵심 조건과 배치, 내용적인 정렬까지도 고려의 대상으로서 만들었다. 콜라주 작업을 할 때 병렬하거나 정돈하기, 연결하기, 통합하기와 같은 선택의 과정들이 도서관의 도서 목록 제작과정과 흡사하기 때문이다.

도서관 중앙 서가 위에 놓일 책들은 때로는 책의 내용 때문에, 아니면 표지 디자인에 근거하여(예를 들면 표지의 색상 때문에), 혹은 순수하게 제목의 연관성에 의해 선택되기도 하였다. 이는 큐레이팅의 복잡하고 예술적인 과정과 다르지 않았다. 다양한 형태의 Hit The Shelf 프로젝트들이 시작되었을 때 그 도서관 중앙 서가는 예술가들에게 도서관과 전시실 사이의 연결고리로 즐겨 사용되었다. 예를 들어 그 서가는 앤디 워홀의 Screen Test 영상작업을 상영하기 위해 I will be your Mirror(2016) 이라는 제목으로 도서관에서 전시실로 옮겨지기도 했다.

또 다른 예로, 앤디 워홀의 Screen Test를 바탕으로 사운드작업을 만든 여성작가 하이케 가이슬러(Heike Geißler)는 도서관 장서 중에서 사랑과 정체성, 초상화 그리고 시각 문화와 같은 주제를 다룬 문학작품들을 골라 HIT THE SHELF 서가에 초상화 작업과 함께 두기도 하였다.

이처럼 이미 분류되고 출판되었던 도서관의 '지식'은 이동하였고, 그로 인해 새로운 연결고리들이 만들어졌다. 이 현상에서 알 수 있는 것은 미술사학자 베아트리체 폰 비스마르크(Beatrice von Bismarck)가 정의한 것처럼 큐레이팅의 첫 번째 단계는 연결고리 만들기라는 점이다. 이러한 연결고리는 새로운 구성을 만들 뿐만 아니라 또 다른 생각을 요구하기도 한다. 예를 들어 사운드 작업을 제작한 작가가 만든 피상적인 느낌의 소재를 이용한 콜라주 작업은 하나의 예술작품으로서 볼 수 있을 뿐만 아니라, 도서관의 핵심 조건과 배치, 내용적인 정렬까지도 고려의 대상으로서 만들었다. 콜라주 작업을 할 때 병렬하거나 정돈하기, 연결하기, 통합하기와 같은 선택의 과정들이 도서관의 도서 목록 제작과정과 흡사하기 때문이다.

HIT THE SHELF Porträt. Foto: Wenzel Stählin

디지털 공간을 다시 생각하기 - 도서관 온라인 목록을 위한 새로운 고찰

도서관의 분류시스템의 개정과 도서관 이용자의 시선을 고려하는 것을 넘어, 디지털 목록으로의 변경이 요구되었고, 그로 인해 디지털 목록에 대한 새로운 이해가 생겨났다.

현대미술관의 디지털 도서목록은 미술관의 작품과 전시연혁과 관련하여 무엇을 할 수 있으며, 또한 무엇을 해야 하는가? 도서관이 만든 데이터베이스 같은 정보구조들이 어떻게 하면 미술관의 소장품들, 전시들, 관련 행사들, 또는 HIT THE SHELF 와 같은 프로젝트를 디지털로 볼 수 있고 지속해서 접근할 수 있도록 활용될 수 있을까?

도서관 측은 디지털 도서 목록을 미술관의 광범위한 문서 및 연구 도구로 확장하는 것에 관심이 있었다. 그래서 2015년에 라이프치히 현대미술관의 도서관은 도서 목록을 기초부터 재정렬하고, 진보적인 디지털 도서관이 되고자 finc-사용자연대에 참여한 두 번째 도서관이 되었다. 참고로 이 단체는 2014년에 라이프치히 대학도서관에서 만들어졌다. 중요한 것은 오픈 소스 소프트웨어를 기반으로 하여 창의적이며, 개별적 조정이 가능하며, 제공기관으로부터 영향을 받지 않는 finc-사용자연대의 검색 엔진 기술이다. 이러한 장점들 외에, 현대적인 기술과 도서관의 전문지식을 결합한다는 근본적인 이점도 있다. 참여 도서관들은 라이프치히 대학 도서관과 협력하여, 각 도서관의 연혁과 개별적인 필요에 따라 디지털 도서 목록을 설계할 수 있었다. finc-사용자연대의 소프트웨어는 기관별 특수 정보를 사용할 수 있는 가능성을 제공하기도 하였다. 이를 통해 도서 목록을 미술관의 작품을 보여줄 수 있는 하나의 포괄적인 도구로써 지속해서 발전시킬 수 있었다..

이것은 구체적으로 어떻게 구현될까? 어떻게 하면 전시 관련 출판물과 더불어 전시 내용까지도 도서관 도서목록에 담아낼 수 있을까? 전시회 없이 전시 출판물이존재할 수 없다는 점을 감안할 때, 디지털 도서목록을 통해, 전시 혹은 그에 관련된 프로그램이 텍스트나 이미지의 형태로 대중들에게 영구적으로 제공될 수 있다는 것을 생각하게 되었다. 또한 도서 목록의 기능을 미술관의 전시와 교육 프로그램을 문서화하는 도구로 여긴다면, 도서 목록을 통해 미술관의 정보와 지식을 서로 연결할 수도 있다.

도서관의 분류시스템의 개정과 도서관 이용자의 시선을 고려하는 것을 넘어, 디지털 목록으로의 변경이 요구되었고, 그로 인해 디지털 목록에 대한 새로운 이해가 생겨났다.

현대미술관의 디지털 도서목록은 미술관의 작품과 전시연혁과 관련하여 무엇을 할 수 있으며, 또한 무엇을 해야 하는가? 도서관이 만든 데이터베이스 같은 정보구조들이 어떻게 하면 미술관의 소장품들, 전시들, 관련 행사들, 또는 HIT THE SHELF 와 같은 프로젝트를 디지털로 볼 수 있고 지속해서 접근할 수 있도록 활용될 수 있을까?

도서관 측은 디지털 도서 목록을 미술관의 광범위한 문서 및 연구 도구로 확장하는 것에 관심이 있었다. 그래서 2015년에 라이프치히 현대미술관의 도서관은 도서 목록을 기초부터 재정렬하고, 진보적인 디지털 도서관이 되고자 finc-사용자연대에 참여한 두 번째 도서관이 되었다. 참고로 이 단체는 2014년에 라이프치히 대학도서관에서 만들어졌다. 중요한 것은 오픈 소스 소프트웨어를 기반으로 하여 창의적이며, 개별적 조정이 가능하며, 제공기관으로부터 영향을 받지 않는 finc-사용자연대의 검색 엔진 기술이다. 이러한 장점들 외에, 현대적인 기술과 도서관의 전문지식을 결합한다는 근본적인 이점도 있다. 참여 도서관들은 라이프치히 대학 도서관과 협력하여, 각 도서관의 연혁과 개별적인 필요에 따라 디지털 도서 목록을 설계할 수 있었다. finc-사용자연대의 소프트웨어는 기관별 특수 정보를 사용할 수 있는 가능성을 제공하기도 하였다. 이를 통해 도서 목록을 미술관의 작품을 보여줄 수 있는 하나의 포괄적인 도구로써 지속해서 발전시킬 수 있었다..

이것은 구체적으로 어떻게 구현될까? 어떻게 하면 전시 관련 출판물과 더불어 전시 내용까지도 도서관 도서목록에 담아낼 수 있을까? 전시회 없이 전시 출판물이존재할 수 없다는 점을 감안할 때, 디지털 도서목록을 통해, 전시 혹은 그에 관련된 프로그램이 텍스트나 이미지의 형태로 대중들에게 영구적으로 제공될 수 있다는 것을 생각하게 되었다. 또한 도서 목록의 기능을 미술관의 전시와 교육 프로그램을 문서화하는 도구로 여긴다면, 도서 목록을 통해 미술관의 정보와 지식을 서로 연결할 수도 있다.

그렇다면 전시 출판물은 이 디지털 형식의 도서 목록에 어떻게 색인될 수 있을까? 전시의 추가 정보는 디지털 도서목록에서 일반적인 문헌 자료와 검색된 표본의 위치에 들어갈 것이다. 이러한 전시출판물의 색인방식은 도서관의 전통적인 기술편목*과 주제편목 방식을 벗어난다.

3개의 영역으로 구성된 전시인 Travestie für Fortgeschrittene의 출간물에는 각각의 전시 영역을 위한 웹사이트 링크들과 HIT THE SHELF 프로젝트에 대한 정보, pdf 형식의 전시홍보물에 대한 링크가 포함되어 있다. 이 출판물의 목차 및 표지는 K10plus 협회의 제목 데이터베이스를 참고하였다. 검색 시스템에서 HIT THE SHELF 프로젝트 출판물들의 제목이 검색될 수 있도록 키워드들이 부여되었으며 그로 인해 디지털 도서목록에서도 이 자료들을 불러올 수 있게 되었다. 이렇게 해서 도서관의 디지털 도서 목록에는 이번 프로젝트의 출판물 제작에 참여한 아티스트들이 모은 자료들과 출판물들을 거의 완벽하게 담아낼 수 있었다.

도서관 웹사이트를 보면 어느 특정 검색에만 제한적으로 걸리지 않게 하기 위해 '출판 표제 모음집'이라는 메뉴 아래에 프로젝트의 내용들을 넣어 놓았다. 그 중에는 이미 디지털화 되어 있는 HIT THE SHELF 프로젝트 출간물들의 하이퍼링크를 모아 놓은 '주제가 있는 서가들'이라는 메뉴도 있다.

이 메뉴에는 예술가들에 의해 선택되어 서가에 놓였던 자료들이 기록되어 있다. 지금까지 모든 자료가 디지털 방식으로 전환되지는 않았으며, HIT THE SHELF 프로젝트 출간물에 대한 전체적인 개요를 잡는 것도 현재 진행 중이다. 현재 라이프치히 현대미술관의 도서관 소장품에 소장된 HIT THE SHELF프로젝트 출판물들은 해당 도서관의 디지털 도서 목록에서 찾아볼 수 있다.

3개의 영역으로 구성된 전시인 Travestie für Fortgeschrittene의 출간물에는 각각의 전시 영역을 위한 웹사이트 링크들과 HIT THE SHELF 프로젝트에 대한 정보, pdf 형식의 전시홍보물에 대한 링크가 포함되어 있다. 이 출판물의 목차 및 표지는 K10plus 협회의 제목 데이터베이스를 참고하였다. 검색 시스템에서 HIT THE SHELF 프로젝트 출판물들의 제목이 검색될 수 있도록 키워드들이 부여되었으며 그로 인해 디지털 도서목록에서도 이 자료들을 불러올 수 있게 되었다. 이렇게 해서 도서관의 디지털 도서 목록에는 이번 프로젝트의 출판물 제작에 참여한 아티스트들이 모은 자료들과 출판물들을 거의 완벽하게 담아낼 수 있었다.

도서관 웹사이트를 보면 어느 특정 검색에만 제한적으로 걸리지 않게 하기 위해 '출판 표제 모음집'이라는 메뉴 아래에 프로젝트의 내용들을 넣어 놓았다. 그 중에는 이미 디지털화 되어 있는 HIT THE SHELF 프로젝트 출간물들의 하이퍼링크를 모아 놓은 '주제가 있는 서가들'이라는 메뉴도 있다.

이 메뉴에는 예술가들에 의해 선택되어 서가에 놓였던 자료들이 기록되어 있다. 지금까지 모든 자료가 디지털 방식으로 전환되지는 않았으며, HIT THE SHELF 프로젝트 출간물에 대한 전체적인 개요를 잡는 것도 현재 진행 중이다. 현재 라이프치히 현대미술관의 도서관 소장품에 소장된 HIT THE SHELF프로젝트 출판물들은 해당 도서관의 디지털 도서 목록에서 찾아볼 수 있다.

틈 메꾸기 - 미술관이 도서관을 만나다

도서관의 주요 과제 중 하나는 정보들에 대한 아날로그 방식 뿐만 아니라 디지털 접근방식도 만들어 내는 것이다. 아날로그식으로 정보에 접근하기 위한 조건은 디지털과는 다르지만, 그럼에도 불구하고 그 둘의 정보 배열원칙 자체는 비슷하다. 디지털 형태의 도서 목록을 통해서 출판물과 그 위치에 대한 정보뿐만 아니라 전시기획 정보에 대해서도 접할 수 있다. 하나의 전시를 다양한 방식으로 접근하는 것이 가능한 것처럼 라이프치히 현대미술관은 도서 목록을 전시 카탈로그, 프로그램 혹은 소책자, 도서관 정보 같은 것을 통해 대중이 전시내용을 쉽게 이해하게 하는 일종의 매개체로 보고 있다. 현재 전시, 교육, 이벤트 및 연구 프로그램과 같이 추가적으로 제공되는 이러한 전시 정보는 영구적인 링크 통해 찾아볼 수 있으며,도서관의 소장품을 미술관 프로젝트와 직접 연결시키는 긍정적인 효과도 있다. 또한 디지털 도서 목록에 출판물과 같은 정보를 추가함으로써 미술관의 활동에 대한 대중의 관심을 이끌어 낼 수도 있다.

이어서 미술관 소장품 데이터베이스에 적절한 인터페이스를 이용하여, 라이프치히 현대미술관에 작품이 소장된예술가들의 작품정보뿐만 아니라, 그들의 전시경력까지도 디지털 도서 목록에 기록할 수 있다. 이 도서 목록이 미술관이라는 기관의 특성에 맞게 만들어졌다는 것은, 미술관 소장품과 그 위치를 안내하는 것뿐만 아니라, 예술에 관련된 추가적인 콘텐츠를 통해 대중들이 라이프치히 현대미술관을 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 만든다.

분명 이 특정한 정보를 목록화 하는데 한계가 있을 수 있다. 도서관 데이터베이스 자체의 형식적인 원칙과 라이프치히 현대미술관의 모든 전시가 출판물을 제작하지 않는다는 제한적인 사항들이 있음에도 불구하고 기존의 가능성을 활용하고 그 한계를 넓히려고 시도하였다.

도서관의 주요 과제 중 하나는 정보들에 대한 아날로그 방식 뿐만 아니라 디지털 접근방식도 만들어 내는 것이다. 아날로그식으로 정보에 접근하기 위한 조건은 디지털과는 다르지만, 그럼에도 불구하고 그 둘의 정보 배열원칙 자체는 비슷하다. 디지털 형태의 도서 목록을 통해서 출판물과 그 위치에 대한 정보뿐만 아니라 전시기획 정보에 대해서도 접할 수 있다. 하나의 전시를 다양한 방식으로 접근하는 것이 가능한 것처럼 라이프치히 현대미술관은 도서 목록을 전시 카탈로그, 프로그램 혹은 소책자, 도서관 정보 같은 것을 통해 대중이 전시내용을 쉽게 이해하게 하는 일종의 매개체로 보고 있다. 현재 전시, 교육, 이벤트 및 연구 프로그램과 같이 추가적으로 제공되는 이러한 전시 정보는 영구적인 링크 통해 찾아볼 수 있으며,도서관의 소장품을 미술관 프로젝트와 직접 연결시키는 긍정적인 효과도 있다. 또한 디지털 도서 목록에 출판물과 같은 정보를 추가함으로써 미술관의 활동에 대한 대중의 관심을 이끌어 낼 수도 있다.

이어서 미술관 소장품 데이터베이스에 적절한 인터페이스를 이용하여, 라이프치히 현대미술관에 작품이 소장된예술가들의 작품정보뿐만 아니라, 그들의 전시경력까지도 디지털 도서 목록에 기록할 수 있다. 이 도서 목록이 미술관이라는 기관의 특성에 맞게 만들어졌다는 것은, 미술관 소장품과 그 위치를 안내하는 것뿐만 아니라, 예술에 관련된 추가적인 콘텐츠를 통해 대중들이 라이프치히 현대미술관을 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 만든다.

분명 이 특정한 정보를 목록화 하는데 한계가 있을 수 있다. 도서관 데이터베이스 자체의 형식적인 원칙과 라이프치히 현대미술관의 모든 전시가 출판물을 제작하지 않는다는 제한적인 사항들이 있음에도 불구하고 기존의 가능성을 활용하고 그 한계를 넓히려고 시도하였다.

공간을 발전시키기 - 전시의 맥락에서 새롭게 바라보는 도서관

2009년 봄, 도서관 운영팀은 전시*anarchive*와 *Bewußtes Unvermögen -* Das Archiv Gabriele Stötzer의 큐레이터 팀으로부터 초대되어 전시의 일부로서 연구장소(열람실)의 진열방식과 그 내용을 발전시켰다. 해당 열람실은 독서회, 발표회, 토론을 위한 공간으로 활용되었다. 전시 큐레이터들과의 협업과 도서관 장서의 통합은 다양한 분야 간 네트워킹과 라이프치히 현대미술관의 역량을 강화시켰다. 결과적으로 전시 담당부서와 도서관 간의 이와 같은 협업은 양쪽 기관 모두에게 이점이 있었다.

도서관은 점차 미술관의 지식을 새롭게 창출해내는 중요한 장소로 인식되고 있다. 미래에는 라이프치히 현대미술관의 전시업무와 더 밀접하게 연계되고 도서관측과 큐레이터와의 콘텐츠 교류를 통해 새로운 아이디어가 지속적으로 창출되어야 한다고 생각한다.

2009년 봄, 도서관 운영팀은 전시*anarchive*와 *Bewußtes Unvermögen -* Das Archiv Gabriele Stötzer의 큐레이터 팀으로부터 초대되어 전시의 일부로서 연구장소(열람실)의 진열방식과 그 내용을 발전시켰다. 해당 열람실은 독서회, 발표회, 토론을 위한 공간으로 활용되었다. 전시 큐레이터들과의 협업과 도서관 장서의 통합은 다양한 분야 간 네트워킹과 라이프치히 현대미술관의 역량을 강화시켰다. 결과적으로 전시 담당부서와 도서관 간의 이와 같은 협업은 양쪽 기관 모두에게 이점이 있었다.

도서관은 점차 미술관의 지식을 새롭게 창출해내는 중요한 장소로 인식되고 있다. 미래에는 라이프치히 현대미술관의 전시업무와 더 밀접하게 연계되고 도서관측과 큐레이터와의 콘텐츠 교류를 통해 새로운 아이디어가 지속적으로 창출되어야 한다고 생각한다.

- 에세이 국문 번역본 발행일: 2022.10.19

- 원문: Nicole Döll und Vera Lauf, HIT THE SHELF – Kuratorische Praxis der Bibliothek der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK****),**** Bibliotheken als Orte kuratorischer Praxis, 2021

- 독일어-한국어 번역: 이지은

- 본 에세이는 연구를 위해 비상업적 목적으로 번역된 것이며, 별도의 문의 없이 텍스트와 이미지를 무단복제하는 것은 저작권법에 의해 금지되어 있습니다.